本を読む時に気にすることは何ですか?

もちろん、内容ですよね。というか、内容以外は普段あまり気をとめないですよね。

通常は気にとめる必要がない「本の外観」をよく見たことはありますか? さらに側面に時々見られるガタガタ現象を知っていますか?

その昔、出版の仕事につく前ですが、何気に本を見ていたら側面の仕上がりに違いがありそうだということに気づきました。

単に汚れてしまったとか古くてぼろぼろになった、ということではなくて、製本のレベルに違いがあるようだと。

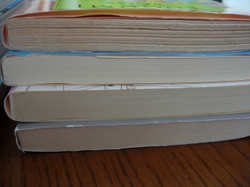

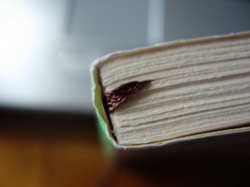

写真で見ると、一番上の本は側面が何となく綺麗ではない・・

ページに段差がありそう。

こちらの本↑は綺麗です。

こちらの本↑はガタガタ。

こちらの本↑もガタガタ。

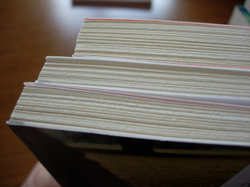

ガタガタの度合いをもっとアップで比べてみましょう。

ガッタガタです!! ↑

この本はガタガタなし ↑

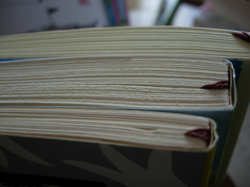

さらに見てみますと・・ (p_-)ジーー

ガタガタしている場所は本の上側の辺のみ。

この違いは何かといいますと、先にも述べたように製本の違いなのですが、上面がガタガタしているのは「天アンカット」という手法で製本されたもの、ということです。

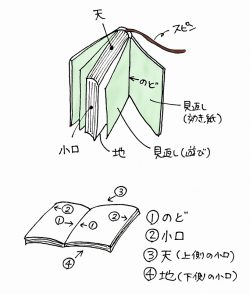

さらに詳しく説明すると、本を閉じた際に見える背表紙以外の側面(上・横・下)を「小口(こぐち)」といい、背表紙と対面にある前小口のことを一般的に「小口」とよび、上の小口は「天」、下の小口は「地」といいます。

文庫本などの並製本(ソフトカバー)は、中身を表紙で巻いて小口・天・地の3方面を断裁して本の形態をつくります。

「天アンカット」は、まさに本の上の方の小口(天)側を断裁していない(アンカット)製本方法ということでそう呼ばれています。

上側のみを断裁していないので、上はガタガタということだったのです。

新潮文庫さんなどの一部の本がこの手法で製本されているようです。なぜこの手法を採用しているのかは出版社(または印刷製本会社)にもよりますが、栞(しおり)ひも=「スピン」付きの造本仕様をソフトカバーで採用する場合、製造工程の都合上スピンを取り付けた後に断裁するため、上側の断裁ができないということも理由の一つのようです。

断裁していないためにそういう仕上がりになっているのですが、断裁する前がなぜこういう状態になっているかは、印刷→製本する際の「折り」にも関係していますが、これはまた別の機会にでも説明できたら、と思います。

今では文庫本・新書でのスピンを廃止したところもあるようですが、出版社さんによってはスピン付きにこだわり今の形態を継続しているとか。

スピンは栞の役目を果たしかつ落下することもないので、読書をする人のための「思いやり」仕様でもあるといえるでしょう。

たかが本とはいえ、「本」というものは、中に収める作家さんの作品だけで作られるものではなく、作品を校正・編集したり、それを表現するための文字や印刷する用紙、表紙デザインやサイズや製本、などなど、本づくりに関係する多くの人やいろんな要素が関わり合って「一冊の本」が出来上がっているのです。

本を読む人が気持ちよく読むためにいろいろな工夫がなされています。

これは電子書籍にはない、昔ながらの紙の本だからこそ、あらゆるところに「気配り」を施せる強みでもあるといえます。

本について、作品の内容以外にも観察してみると面白い発見があるかもしれませんね。

(おまけ)

「天アンカット」という言葉が出てきましたが、それに対して「アンカット」「アンカット本」という言葉もあります。これは「手製本の歴史」「袋とじ」「フランス装」にも関係しています。

ここで述べると長くなるので、これについても各自で調べてみると「なるほど~」と思いますよ。

(や)